派遣で働くときに知っておきたいこと

To temporary staffs

1派遣の働き方

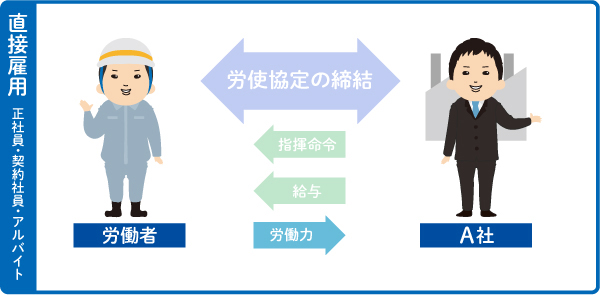

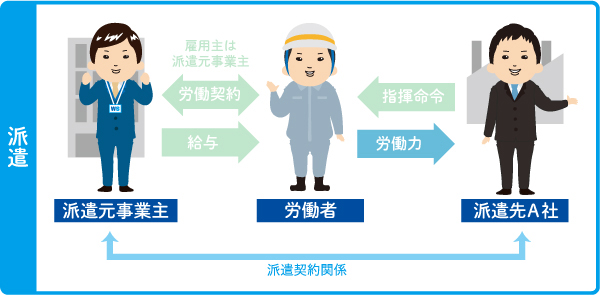

雇用主は誰か?

派遣は、直接雇用とは異なる働き方です。

| 直接雇用の場合 | 派遣の場合 | |

|---|---|---|

| A社 | 労働者と労働契約を結ぶのは(雇用主は) | 派遣元事業主 |

| A社 | 賃金を支払うのは | 派遣元事業主 |

| A社 | 社会保険・労働保険の手続きを行うのは | 派遣元事業主 |

| A社 | 勤務先は | 派遣先のA社 |

| A社 | 仕事上の指揮命令を行うのは | 派遣先のA社 |

| A社 | 年次有給休暇を付与するのは | 派遣元事業主 |

| A社 | 休業の際の休業手当を払うのは | 派遣元事業主 |

派遣の場合、基本的に労働基準関係法令(労働基準法など)などに関する責務は、派遣労働者の雇用主である派遣元事業主が負います(一部は派遣先が負う場合もあります)。

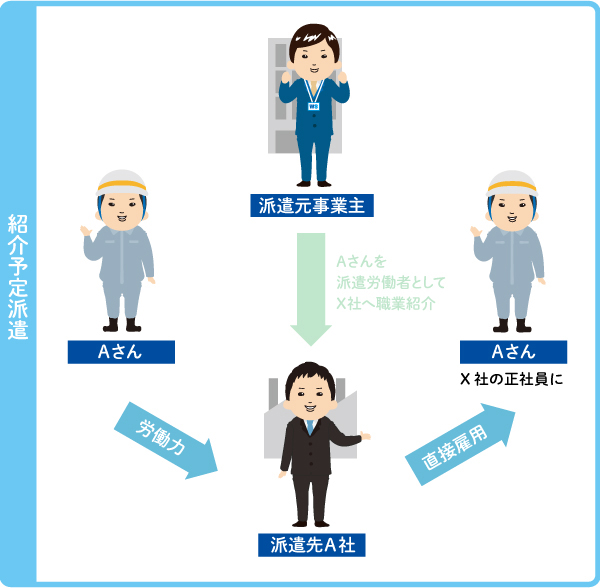

紹介予定派遣

一定の労働者派遣の期間(6か月以内)を経て、直接雇用に移行すること(職業紹介)を念頭に行われる派遣を紹介予定派遣といいます。

2派遣で禁止されていること

派遣禁止業務

建設業務、港湾運送業務、警備業務、医療関係業務(一部を除く)は派遣が禁止されています。

派遣先となる会社との事前面接禁止

派遣先となる会社が、事前に派遣労働者を指名することはできません。派遣開始前に面接を行うこと、履歴書を送付させることは禁止されています。

(紹介予定派遣の場合や本人が希望する場合は認められています)

元の勤務先への派遣の禁止

正社員・契約社員・アルバイトなどとして前に働いていた会社で、その離職後1年以内に派遣労働者として働くことはできません。

※以前A社へ派遣され、派遣終了後1年以内に再度A社に派遣されることは可能です。

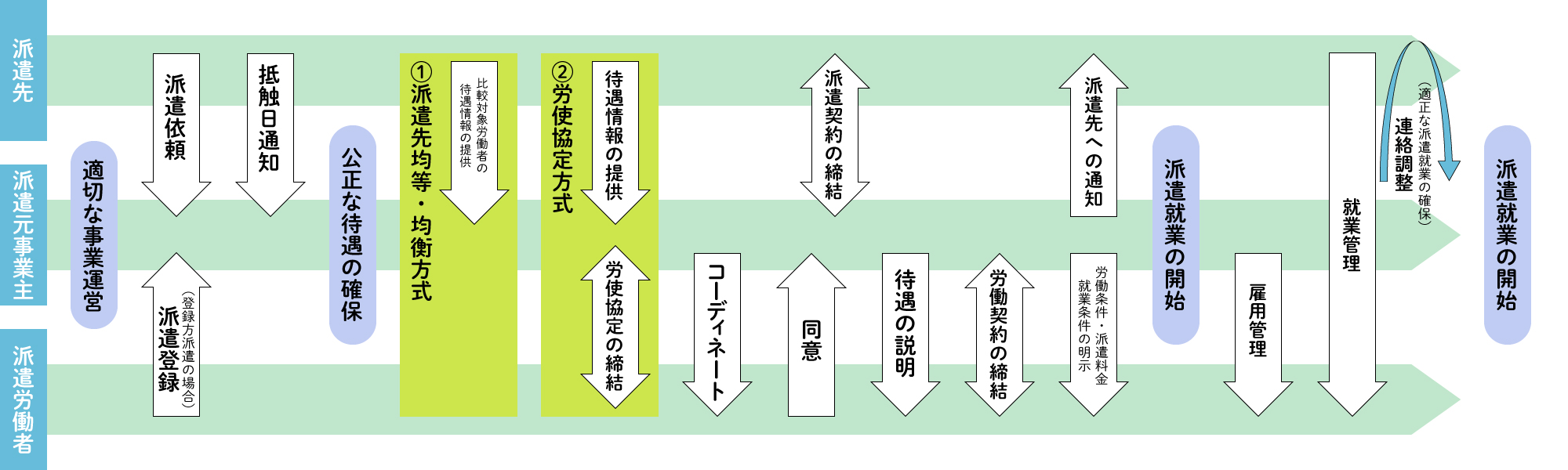

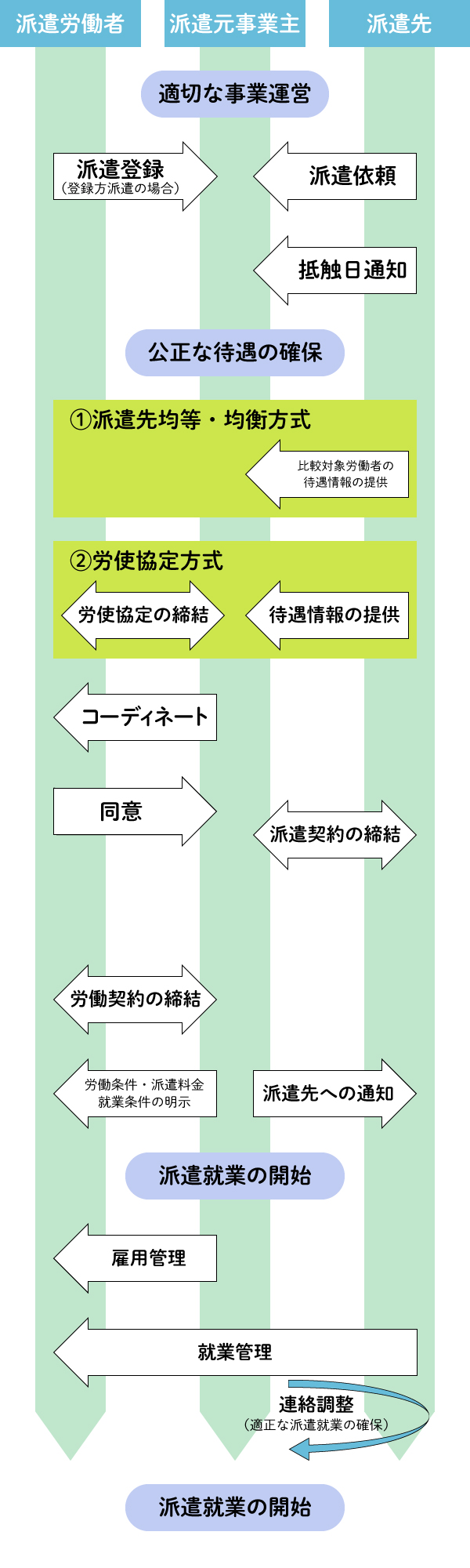

3公正な待遇の確保のために

派遣労働者の同一労働同一賃金

派遣労働者の公正な待遇は、以下の

【1】派遣先均等・均衡方式または【2】労使協定方式の

いずれかの待遇決定方式により、確保されます。

【1】または【2】による待遇の確保は派遣元事業主の義務です。

【1】派遣先均等・均衡方式

派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式です。基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理等、全ての待遇それぞれを、派遣先の通常の労働者との間に不合理な待遇差がないように待遇を決定しなければなりません。

【2】労使協定方式

派遣元が、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数代表者と、一定の要件を満たす労使協定を締結し、その協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。

※過半数代表者の選出は、その人が管理監督者に該当しないこと、労働者の過半数の支持が明確になる民主的手続きで選出されること、その人の選任が使用者の意向によらないことなどが必要です。

福利厚生施設の利用と教育訓練

派遣先は、派遣労働者に以下の教育訓練と福利厚生施設の利用の機会を提供します。

| 教育訓練 |

|

|---|---|

| 福利厚生 |

|

|

公正な待遇の確保に関する説明

派遣労働者は、待遇決定方式に応じて、派遣事業主に次の事項等の説明を求めることができます。

※派遣労働者が説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止されています。

【1】派遣先均等・均衡方式の場合

| 派遣労働者と比較対象労働者の待遇の相違の内容 |

|---|

| ①派遣労働者と比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するにあたり考慮した事項の相違の有無 ②派遣労働者と比較対象労働者の待遇の「個別具体的な内容」または「実施基準」 |

| 待遇の相違の理由 |

| 職務の内容、職務の内容と配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性質および待遇を行う目的に照らして、待遇差の理由として適切と認められるものに基づき、待遇の相違の理由を説明しなければなりません。 |

【2】労使協定式の場合

| 賃金が、次の内容に基づき決定されていること等 |

|---|

| ・派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上であるものとして労使協定に定めたものであること ・労使協定に定めた公正な評価 |

| ・協定対象の派遣労働者の待遇(賃金などを除く)が、派遣元に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)との間で不合理な相違がなく決定されていること等 |

4派遣で働く前に

マージン率や教育訓練などの情報を参考にしましょう

派遣元事業主を選ぶ際は、以下のような情報を、派遣元事業主のホームページや人材サービス総合サイトで確認してください。

- 派遣元事業主のマージン率

- 賃金の平均水準

- 教育訓練に関する取組状況

- 労使協定を締結しているか否か(締結している場合は、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲と労使協定の有効期間の終期)等

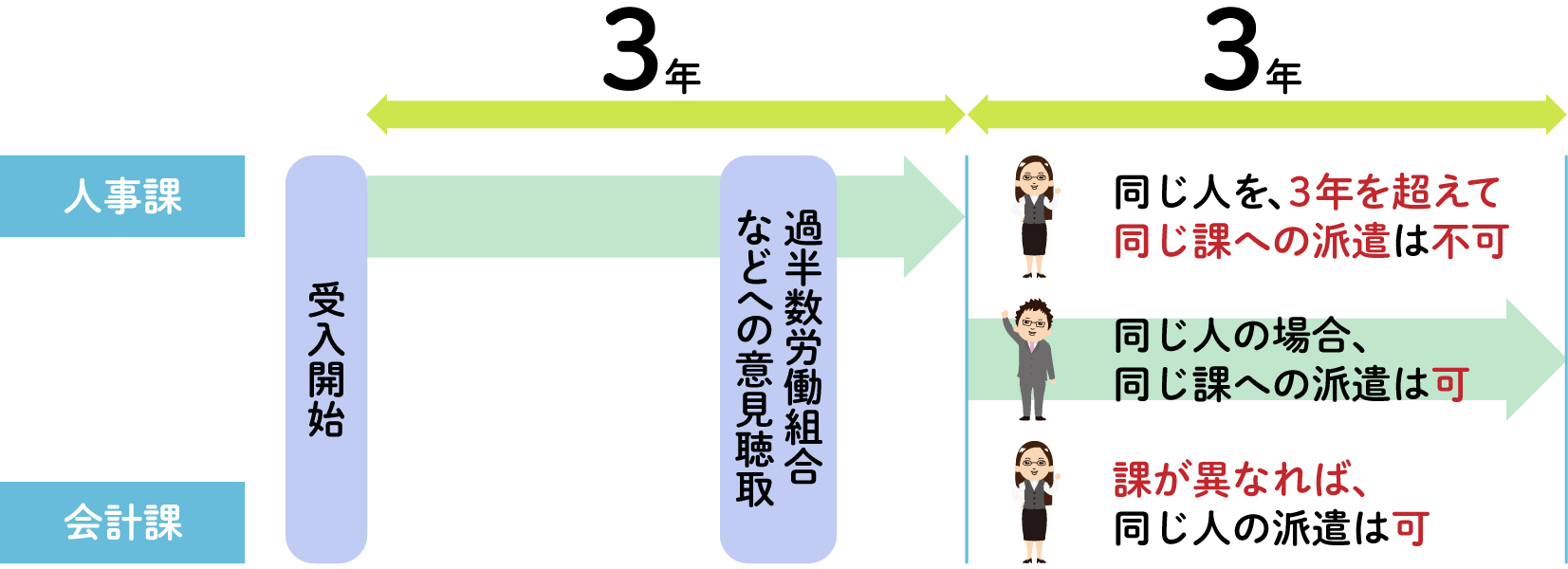

派遣労働者個人単位の期間制限があります

派遣は短期の雇用調整形態であることから、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定) に対し派遣できる期間は、3年が限度となっています。

※以下の人・業務は例外として期間制限の対象外です。

- 派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者

- 60歳以上の派遣労働者

- 有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務で、一定期間内に完了するもの)

- 日数限定業務(1か月間に行う日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ月10日以下であるもの)

- 産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務

日雇派遣(30日以内)の原則禁止

[原則]

日雇労働者(派遣元事業主との労働契約が30日以内の労働者)を派遣することはできません。

[例外]

以下の①・②のいずれかに該当する業務・場合は日雇派遣が可能です。

| ①日雇派遣の例外「業務」 | ②日雇派遣の例外の「場合」 |

|---|---|

| ・ソフトウェア開発 ・機械設計 ・事務用機器操作 ・通訳、翻訳、速記 ・秘書 ・ファイリング ・調査 ・財務処理 ・取引文書作成 ・デモンストレーション ・添乗 ・受付・案内 ・研究開発 ・事業の実施体制の企画、立案 ・書籍などの制作・編集 ・広告デザイン ・OAインストラクション ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 ・社会福祉施設等における看護業務 |

日雇労働者が以下のいずれかに該当 ・60歳以上の人 ・雇用保険の適用を受けない学生 ・副業として従事する人 (生業収入が500万円以上の人に限る) ・主たる生計者以外の人 (世帯収入が500万円以上の人に限る) |

5派遣で働くときに

労働条件、派遣料金額、就業条件の明示を受けましょう

労働契約の締結時に、派遣元事業主から派遣労働者に対し、以下のような説明があります。

- 労働条件(賃金・休日など)

- 労働条件に関する事項(労使協定の対象となる派遣労働者であるか否かなど)

- 派遣料金額の明示

- 不合理な待遇差を解消するために派遣元事業主が講ずる措置

派遣就業を開始するときにも、労働条件に関する事項や不合理な待遇差を解消するために派遣元事業主が講ずる措置の説明が改めて行われるとともに就業条件(業務内容、就業場所など)の明示があります。

- 社会保険・労働保険の加入手続は派遣元事業主が行います。未加入の場合には、派遣元事業主から理由の通知があります。

- 育児休業等の代替要員として労働者派遣が行われる場合、育休代替等派遣であることの明示があります。

年次有給休暇、育児休業をとることができます

派遣でも労働基準法、男女雇用機会均等法などの労働関係法令が適用されます。これらの法律の責務は派遣元事業主と派遣先で分担されています。年次有給休暇の付与などは派遣元事業主に責務があります。

働いていてトラブルが起こった場合

派遣元事業主と派遣先に、それぞれ相談を受ける担当者がいます。担当者に相談をしてください。

雇用の安定とキャリアアップ

雇用安定措置

同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元事業主は以下の措置をとる義務があります。

※1年以上3年未満の見込みの方には、派遣元事業主に以下の措置を実施する努力義務があります。

雇用安定措置の内容

- 派遣先への直接雇用の依頼

- 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)

- 派遣元事業主での(派遣労働者以外としての)無期雇用

- その他安定した雇用の継続を図るための措置(雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣など)

※ 雇用安定措置として①を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途②~④の措置をとる必要があります。

キャリアアップ措置

派遣労働者は、派遣元事業主から以下を受けることができます。

- 段階的かつ体系的な教育訓練(必ず有給・無償で受けることができます)

- キャリア・コンサルティング(希望する場合)

特に、期間を定めないで雇用されている派遣労働者は、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を受けることができます。

6派遣契約の中途解除・不更新

- 派遣契約と労働契約は別の契約です。派遣契約が中途解除・不更新されたからといって、即座に派遣労働者が派遣元事業主から解雇・雇い止めされるものではありません。

- 労働基準法に基づく予告が行われずに解雇された場合には、解雇までの日数に応じ、解雇予告手当の支払いを受けることができます。

- 一定の要件を満たす有期労働契約の労働者は、有期労働契約が更新されない際に、少なくとも30日前までに予告がない場合、雇止めが認められないことがあります。

| 中途解除 | 派遣期間の途中で、派遣契約を打ち切ること |

|---|

| 不更新 | 派遣期間の満了をもって派遣契約を終了し、派遣契約の更新を行わないこと |

|---|

就業機会の確保

派遣労働者の契約が中途解除された場合、派遣元事業主は、派遣先と連携して派遣先の関連会社での就業のあっせんを受ける、派遣元事業主で他の派遣先を確保するなど、派遣労働者の新たな就業機会を確保しなければならないことになっています。

また、新たな就業機会を確保できないときは、まず休業などを行い、雇用の維持を図ることになっています。

派遣契約の不更新の場合であっても、派遣元事業主は、同一の派遣先の派遣就業見込みが一定期間以上である派遣労働者について、適切に雇用安定措置を講ずることになっています。

賃金

派遣契約が中途解除されても、雇用期間満了まで派遣元から賃金の支払いを受けることができます。また、派遣労働者が、派遣元の責に帰すべき事由により休業する場合、労働基準法に基づき、平均賃金の6割以上を休業手当として受け取ることができます。

裁判外紛争解決手続(行政ADR)

派遣労働者と派遣元または派遣先との間で、トラブルとなった場合には、「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や「紛争調整委員会による調停」を求めることができます。この制度は無料で利用することができ、調停等の内容が公にされないため、プライバシーが保護されます。また、これらを求めたことを理由として、派遣元および派遣先は派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこととされています。

労働契約申し込みみなし制度

派遣先が以下の違法派遣を受け入れると、その時点で、派遣先から派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約が申し込まれたものとみなされます。派遣労働者が承諾をした時点で労働契約が成立します。※派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除きます 。

対象となる違法派遣

- 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合

- 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合

- 事業所単位または個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合(派遣元事業主は、派遣労働者に対して就業条件などを明示する際に、期間制限違反が労働契約申し込みみなし制度の対象となることも明示しなければなりません)

- いわゆる偽装請負の場合